迷幻蘑菇之旅:首次直面‘自我消亡’的恐惧与超越

什么是致幻剂-psychedelics

传统的致幻药物包括:

· 迷幻蘑菇(Magic Mushrooms)

· LSD(麦角酸二乙胺),

· 二甲基色胺(DMT),主要源于亚马逊地区传统药饮阿亚胡斯卡(Ayahuasca),

· 甲基苯丙胺(Mescaline),佩奥特(Peyote)等仙人掌中的主要成分

这一类药物主要作用于大脑中的5-HT2A血清素受体,引发意识、情绪和感官的强烈变化。基于相似的心理治疗效应,MDMA和Ketamine(氯胺酮)也归类到致幻剂药物。

致幻剂的历史发展

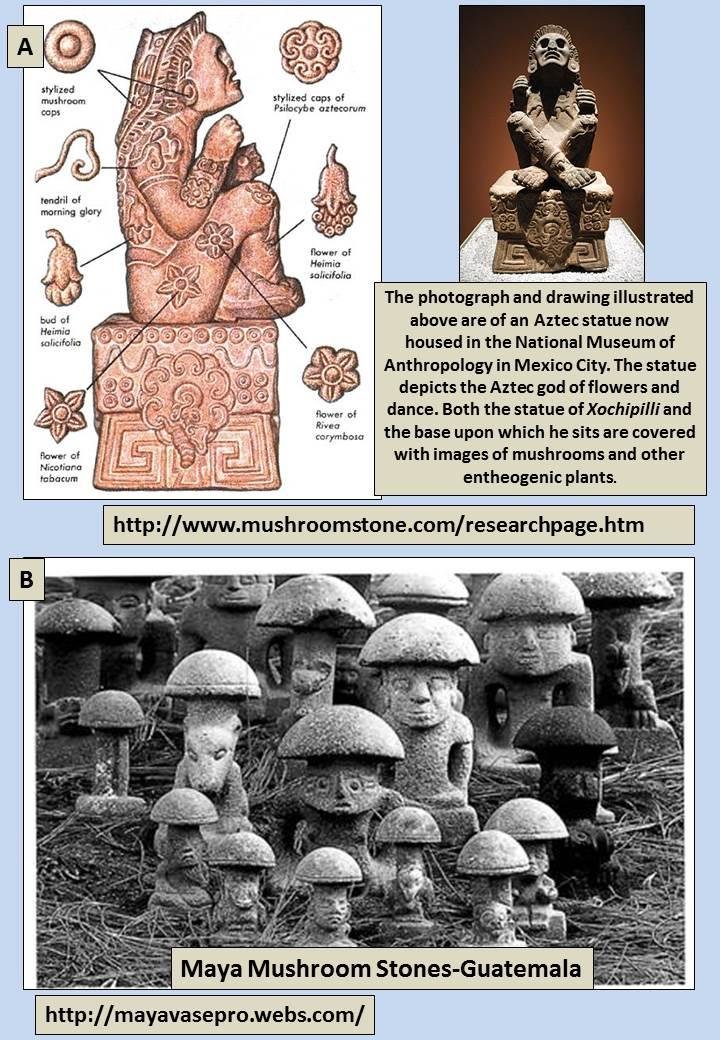

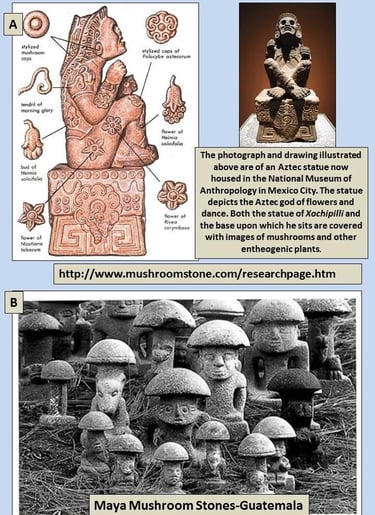

从以上的归类可以窥见传统致幻植物多源于大自然,在美洲有着数千年的悠长历史。从早期的玛雅文明和阿兹特克人使用“迷幻蘑菇”,到萨满灵性传统,以及北美印第安土著文化,致幻剂被广泛用于民间仪式中,成为灵性探索,精神启蒙,和身心疗愈的媒介。19世纪末到20世纪中期,化学家开始在实验室中分离提取致幻植物的主要化学成分。1938年,瑞士化学家阿尔伯特·霍夫曼(Albert Hofmann)首次合成LSD,这一发现被视作是现代致幻剂科学研究的起点。

20世纪60年代,西方社会掀起了一场文化变革浪潮。年轻一代开始挑战传统的基督教文化和资本主义价值观,追求自由、平等和真实的自我表达。这一时期,“人类潜能运动”(Human Potential Movement)兴起,旨在探索“自我实现”的潜力。加州伊萨兰学院(Esalen Institute)、纽约上州的欧米茄学院(Omega Institute)以及温哥华岛上的海文学院(Haven Institute)等机构应运而生,成为个人成长和精神探索的重要场所。我的成长起点也正始于在海文学院的学习。

社会大背景的养分给心理学蓬勃发展带来一片肥沃土壤,这个时代涌现出诸多心理学大家,如荣格,马斯洛,肯·威尔伯,萨提亚,莱克,和费登奎斯等等。心理学理论与治疗方法百花齐发,人本心理学,家庭治疗,存在主义,完型治疗和躯体治疗等纷纷诞生。超个人心理学(Transpersonal Therapy) 也在这一时期兴起,强调个体意识的拓展,挖掘集体无意识,进入灵性纬度,并与自然建立连接。致幻剂因其能够引发深刻的意识体验,对超个人心理学的发展起到了重要作用。我接下来分享的个人故事也许能帮助你更好理解这一心理学分支。

然而,随着社会动荡和药物滥用的加剧,致幻剂在60年末被联合国列入违禁药物,持续了半个世纪的研究戛然而止。直到90年代,致幻剂的科学研究才重新兴起,尤其是在治疗抑郁症、成瘾症、创伤后应激障碍(PTSD)以及癌症患者的恐惧和无意义感方面,致幻剂展现出了显著的疗愈潜力。跨学科致幻剂研究协会(MAPS)等组织推动了这一领域的复兴,随后世界多家重点高校和研究院都通过科研证实致幻剂的治疗潜力,包括约翰霍普金斯大学,加州大学旧金山分校,瑞士苏黎世大学和帝国理工学院等等。

目前,美国联邦政府已批准氯胺酮(Ketamine)用于治疗难治性抑郁症和PTSD。俄勒冈州成为美国第一个批准迷幻蘑菇(Psilocybin)临床治疗的州,科罗拉多州也有望紧随其后。在加州湾区,旧金山和奥克兰通过议案“去刑事化”,普通民众可以在指定地点交易,但具体细节尚未清晰。

为什么会选择致幻剂培训

成长在国内,听着“毒品一口,痛苦一生“抗毒口号长大,我最初对所有的药品也持一刀切的否定态度。然而,随着我对创伤治疗的深入学习,逐渐了解到致幻剂的历史和潜力。经过一些初步尝试后,我对致幻剂的治疗效果产生了信心,并于2024年6月报名了Integrative Psychiatry Institute(IPI)的一年期培训课程。IPI是美国广受认可的致幻剂辅导治疗培训机构之一,课程侧重于氯胺酮和迷幻蘑菇的应用,学员需参加实践课,旨在支持咨询师的个人成长,并学习如何专业地陪伴他人安全度过致幻之旅。

迷幻蘑菇亲身致幻历程

致幻剂治疗强调“Set and Setting”,即使用者的心态和使用环境。与娱乐场所中的致幻剂使用不同,致幻剂辅助治疗旨在帮助来访者在一个安全的环境中,将注意力转向内心,踏上内观之旅,探索精神世界,处理创伤记忆,并获取身体智慧。

实践课跨时四天,第一天着重培养学员的安全感,包括对场地,搭档和导师团的信任,中间两天是搭档双方轮流进入致幻旅程和支持陪同,最后一天用作整合,内化旅程所获,以期带入到课程之外的财米油盐中。

我的致幻之旅始于培训课程的第二天上午9点30分。我选择了课程允许的最大剂量——34毫克。之所以选择最大剂量,是因为此前我曾尝试过低剂量,大脑杂音尚在,未能体验到业界常提到的“高峰体验”(Peak Experience),其次是不想半途生吃蘑菇作增强剂(booster)。

在服用前的一个半小时,课程安排冥想和仪式,以安定心理、与身体连接,并表达此次旅程的意图。9点30分,我从当地一位充满灵气的栽培人员手中拿到了前一天购买的干蘑菇,开始食用前的准备。蘑菇可直接咀嚼吞咽,但因为生蘑菇自带的一股干涩味,很多人会选择先把蘑菇磨碎,添加鲜柠檬汁或橙汁,一则可能增加药效,二来可加快药物生效的速度,同时缩短其作用时长。我在食用后给搭档一个拥抱,感谢她接下来至少5小时的守护和陪伴,以及帮助我笔录此次经历。随后我躺好在床垫上,戴上耳机和眼罩。11分钟后我开始留意到身体出现一股微小的热流,我轻声告诉搭档“药物奇效了”。因为此前有过经验,所以刚开始的10分钟人相对安在,但很快情绪起伏,我开始转向左侧,婴儿式蜷缩,眼泪翻滚。也弄不清悲伤源头,但能清晰地留意到一股悲恸从胸口往上涌。彷佛触及了内在小孩经年累月积累的忧伤,时而又会为他人而泣,比如想到伴侣自小的苦痛经历,以及房内的其他学员分享的创伤,最不可思议的在随后的呕吐中出现妈妈的面容,连发出的作呕声都是她的声音。有那么一刻头脑中甚至闪现封建时期祖先—至少是爷爷的上两辈—他们经历官僚地主的压迫。那一刻我知晓我身上背负着不仅是自己的过往,还有代际的创伤,和亲友甚至工作中来访的苦楚。随后的泪花中还夹杂着对自己的慈悲心,怜悯内在那个一直很努力的自己。

大约一小时后,我开始感到恐慌。那些构成“我是谁”的标签— 比如在美国被人熟知的“Daniel”,这几年引以为豪的培训 — “EMDR”,“IFS”,公司名称,接下来的工作安排,居住旧金山,身边的亲友音容相貌等等,都在我面前逐一飘过,随后退至远方,直至消失殆尽。我使劲去抓,但无济于事。刚开始我还能用英文思考,随后只能用更熟悉的中文,直到最后连我的名字“韦辉”我都不再能唤起。此时我记起喝下自己亲手准备的神奇蘑菇,我“恍然醒悟”,恐惧加剧,坚信这是一场骗局,甚至笃定我此前人生的种种经历,包括查阅过的研究以及所谓“心理大家”所推崇的致幻剂治疗,都不过是布局,引我上当。

“完了,我永远回不去了。”一遍遍地在脑海回荡。

我记得好几次尝试坐起来,质问仍坐在身边的搭档,“这是在做什么?”,然后立刻瘫倒下来,浑身乏力,相信如果有人要害我,我也只能任人宰割,再无防卫之力。我也不在相信任何人,看到导师在和搭档耳语,都认为他们还在密谋。

我不太确定这个过程持续了多久,但大约在第二个小时后,我开始慢慢静下来。接下来的“超凡体验”(Transcendent Experience)成为了转折点。“超凡”意味着超越逻辑和常规意识的理解,然而,这种体验往往是致幻剂使用的自然伴随现象。

我现在依然记不起整个过度是如何发生的,但有一瞬间记忆跳回童年,看到熟悉的街道和铺面,随后在不同的阶段跳跃,仿佛生命在循环往复,我们可以选择回归不同的点。在当时有如茅塞顿开,恍然领悟为什么有些人会如此坦然接受死亡,比如此前受训的萨提亚家庭治疗的一位先驱Maria Gomori, 在101岁选择安乐死,但她前一天还在工作;以及一行禅师 Thich Nhat Hanh对死亡的豁然,相信生命会用某种方式进行。他们的使命在于传达“真谛”,把普通民众从死亡的恐惧中解救出来。如今获悉“真相”的我也在相似的平行线上履行相似的使命— 通过心理咨询助人。

大约在第三个小时我有所清醒,慢慢地回到自己的身体内。逐渐领略一种“活过来”的狂喜,胸口有一股暖流,身体也觉得轻盈多了,然后不禁大笑,即是因为“起死回生”,也因领略了传说中的“自我消融”(Ego Death)后的某种超意识智慧。第3小时到第5小时期间,虽然恐惧不在,但依然有如活在梦中,很多切实发生的事情我都以为是致幻蘑菇引发的梦,包括踮着脚跳去洗手间,换掉弄脏的衣服,以及是唯一跟着音乐舞动的人。此后大约还需要几乎六小时人才完全从解离 (dissociation)状态中恢复—大脑和身体终于又整合在一起了!

整合(Integration)

致幻剂的一大特征是“信息超载”,打开意识,想法,情绪,伤痕,感官等多维度信息流,而这些信息是人在常规意识中无法触及了。致幻剂打开新的可能性,收获新洞见,但整合至关重要,否则再深刻的体验也不过是迪斯尼乐园欢快一游,图做一场记忆。行业内普遍倡导的理念是“致幻药物可点亮一条道,但路要自己走”。

科研证实致幻剂可增强大脑的神经元可塑性(Neuroplasticity),促进大脑神经元生长和大脑不同部位的沟通、连接。我在药剂结束后的第一个星期内能明显感受到对内心世界的敏感度增强,同时在不同的整合方式中不断有新的洞见浮现。整合的方式多样,包括书写反思,与人分享,团体探讨,阅读前人的总结,冥想,艺术创作,躯体表达,以及找心理咨询做专业辅导。

我的一大学习是洞察到我身上的“执着和控制”,虽然口中常喊着“接纳和放下”的口号。25毫克药剂以上属于“英雄剂量”(Heroic dosage),极大可能会产生“自我消融”,即常态下所熟悉的“我”会慢慢消失。这种不熟悉的失控感,让我恐惧加倍,使劲反抗,但徒劳无功。这个时候如果安然接受,进入佛教提倡的“静观” (Mindfulness),即“只是留意”的状态,很有可能”消融”到宇宙万物中,体悟事物相连性。“万物相连”的理念穿越不同语言文化,包括道教中的“气”,也叫“炁”,印度文化中的“Prana”,一行禅师(Thich Nhat Hanh)教导的“interbeing”,甚至延伸到“内在家庭疗法”(IFS)中自我(Self)。在临床中,实验对象回述“自我消融”的体验让个体在浩汤星辰的渺小中体验自我疼惜,改变认知视角、减少对消极和固化思维的执着、增强接纳度,从而缓解焦虑,抑郁,上瘾症和死亡焦虑等心理健康症状。

IFS疗法与致幻剂治疗异曲同工:致幻剂的使用打破了惯常的“保护机制”(Protective Parts),揭示那些曾被隔离或拒绝的自我部分(Exiled Parts)。在我的例子中,无力感(powerlessness)在我的意识中是不允许出现的,于是乎我发展出完美倾向,做事谨慎、周全、有计划。所谓的“运筹帷幄”本身不是毛病,但如果成了无意识的行为,驱动力完全出于焦虑,便陷入佛学中“固着”,死死抓住“有常”(Permanence)的幻象,但生活的规律原本就是“无常”(impermanence)。反其道而行之,其结果是无终止的恶性循环。其实在第一次使用致幻剂MDMA时就让我领略到冥想的重要性,但这一次“自我消融”的经历让我切身感受到“观想”,“无为”以及“臣服”的内涵。从致幻之旅到今天,我努力保持每天至少做10分钟的冥想,学习观呼吸,观想法,和观身体;同时计划参加更系统的内观静语练习。坦白说,改变不容易,因为会不自觉地回到老路,刷手机,作计划,要“上进”。

第二个学习是重新认领爱跳舞的自己,在两次实践课中,不管是氯胺酮或迷幻蘑菇,我都是唯一跟着音乐舞动的人。回想不同的教育阶段我多有舞蹈表演的经历,但记不起从何开始,我学会“我还不够好”,“不能太张扬,否则枪打出头鸟”,于是我的身体和能量都开始收缩,退缩到虚幻的“安全感”中。在致幻剂的第二天我明显感觉到这种限制性信念悄然回归,本能舞动和意识控制这两部分在内斗。我当下做了个选择,坐在瑜伽垫上,跟着音乐,慢慢打开双臂,找到“批判声”的身体边界,试探哪个点属于“过头了”,然后跟这部分的自己做协商,在尊重内在声音的情况下,一点点地突破自我设限。

第三个学习是对超个人领域的好奇。西方科学和实证主义思想倡导“所闻所见才算是事实”。然而亲身的致幻之旅,以及听闻同学分享,扩阔了无意识的边界,比如能量,灵性世界,代际创伤在基因和身体上的遗传等等。在此前的氯胺酮之旅中,脑海中浮现多位已过世的海文导师的音容,看到自己出生的画面,还有躺在爷爷的尸体旁,以及成为繁星中的一颗,消失在星际里。我记得在初中时第一次看到亲姑姑做“通灵”,当时虽然很诧异,但随后就说服自己“不过是些老旧迷信套路“。真假不再是生活的唯一指导,而是秉持一颗好奇心,去接受事物有未知。

第四个学习是致幻剂的使用不是为了跳脱痛苦和创伤。业界普遍的一个担忧是有些人会把致幻药物当作是灵性的逃避(Spiritual Bypass),直接跳过创伤的处理和生活实践,进入超脱世俗的开悟高地。我希望我们共同致力于,在这具有血有肉的身躯中,拥抱作为人类所固有的喜怒哀乐与起伏跌宕,同时日省吾身,于内省中超越束缚,重拾内在智慧,与自我、他人及世界温暖相连。